À propos

Au commencement de l’œuvre de Julia Morlot, il y a la fascination pour le textile, avec les motifs ajourés et délicats de la dentelle, tissée depuis les temps anciens par la main des femmes. Ce premier support, blanc et souple, inaugure son intérêt pour le folklore et les objets de la culture paysanne, sujets qu’elle explore, depuis, sous différentes formes et à travers différents médiums. Mais c’est surtout avec le développement de motifs tels que les cheveux, les trophées, les nappes, les camées et les canevas, qu’une exploration du domaine de l’intime et du souvenir vient s’ajouter à l’esthétique déjà fantomatique et rituelle de ses installations.

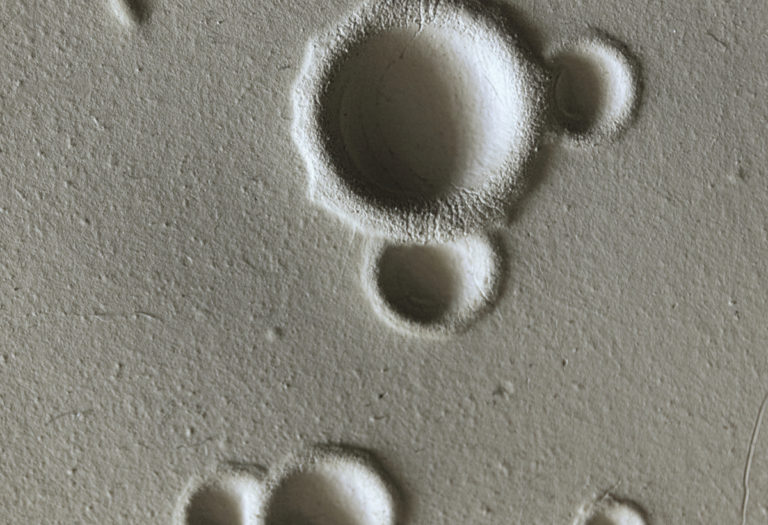

En expérimentant successivement de nouveaux supports tels que le plâtre puis la céramique, Julia Morlot sculpte des formes de plus en plus organiques à l’allure tentaculaire et sinueuse qui semblent rejouer les silhouettes abstraites et ondoyantes de la faune et la flore sous-marine.

Parfois, ces mêmes silhouettes laissent transparaître des fragments de corps humains dans un mouvement de jaillissement et de disparition au sein duquel le fourmillement du vivant reste suspendu dans une intemporalité propre aux contes mythologiques. De ces bribes à la monochromie immaculée se dégage une atmosphère indéfinissable, à la fois rassurante et troublante. Cette sensation d’étrangeté nous vient sans doute de la blancheur des matériaux utilisés, qui confère à ses œuvres une dimension insondable, voire surnaturelle. Dans ce sens, l’écrivain Herman Melville décrit très justement l’énigme de cette non-couleur lorsqu’il affirme dans son roman phare Moby-Dick que “malgré toutes ces associations si nombreuses de la blancheur avec tout ce qui est doux, honorable et sublime, la notion la plus intime qu’elle sécrète est d’une nature insaisissable qui frappe l’esprit d’une terreur plus grande que la pourpre du sang”[1].

[1] Melville, Chapitre 42. La Blancheur de la baleine, Moby-Dick, 1851.

Licia Demuro